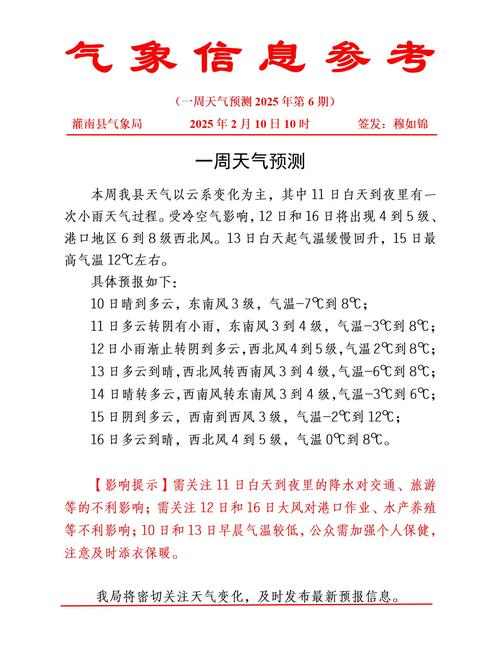

一、梅县区天气预报权威发布渠道

获取准确的梅县区天气预报需要依赖专业气象机构发布的数据。中国气象局官方网站及"梅州天气"微信公众号每日更新三次预报数据(08时、11时、17时),包含温度、降水概率、风力等级等核心指标。特别值得注意的是,梅县区气象台在台风季会启动加密观测,通过天气雷达和自动气象站实现分钟级数据更新。对于农业生产者,建议订阅"广东智慧气象"APP的定制化服务,该平台提供未来72小时逐小时预报和土壤墒情监测数据。您是否知道,梅县区境内设有7个国家级气象观测站,这些站点数据直接汇入国家气象大数据中心?

二、影响预报准确性的地理因素分析

梅县区地处粤东北山区,地形起伏达海拔1250米(明山嶂),这种复杂地貌导致天气预报面临特殊挑战。莲花山脉形成的"雨影效应"使梅县区西部年降水量比东部少200-300毫米,而梅江河谷地带在冬季易形成辐射雾,持续到上午10点后才会消散。气象专家指出,梅县区天气预报在春夏交替季节准确率相对较低,主要受南海季风与大陆高压博弈影响。有趣的是,当地客家人的"朝霞不出门,晚霞行千里"等谚语,与现代数值预报模型得出的结论有70%吻合度。您可曾注意过梅县区天气预报中"局部有雨"的具体含义?

三、典型气候特征与历史数据解读

根据近30年气象资料,梅县区属典型的亚热带季风气候,年平均气温21.3℃,年降水量1487毫米。最显著的特征是雨季(4-9月)降水量占全年78%,其中6月平均雨日达18天。值得关注的是,受城市化影响,梅县区城区近十年气温上升0.8℃,"热岛效应"使夏季夜晚更低温度比郊区高2-3℃。历史极端天气记录显示:2014年"海贝思"台风带来单日降水387毫米,2018年1月出现-2.1℃低温。这些数据对评估梅县区天气预报中的极端天气预警具有重要参考价值。您知道吗?梅县区年平均雷暴日数高达83天,居广东省前列。

四、季节性天气变化规律详解

梅县区天气预报在不同季节呈现明显差异特征。春季(3-5月)以"回南天"著称,相对湿度常超90%,此时预报需特别关注防霉指数;夏季(6-8月)午后强对流天气频发,雷达回波预报成为关键;秋季(9-11月)昼夜温差可达10℃,空气质量指数波动明显;冬季(12-2月)寒潮南下时,山区可能出现霜冻天气。特别提醒的是,每年10月至次年2月是梅县区森林火险高发期,天气预报中的火险等级预警不容忽视。您是否准备好应对梅县区天气预报中提示的"断崖式降温"现象?

五、特殊天气现象应对指南

针对梅县区天气预报中的特殊预警,需要掌握科学应对 *** 。当发布暴雨红色预警时,应避开S223省道松口段等易涝点;遇到高温橙色预警,城区露天作业需调整至早晚时段;收到大雾黄色预警,梅县机场起降航班可能延误2小时以上。值得注意的是,梅县区近三年新增的雷电预警系统,能在雷暴发生前40分钟发出定位警报。对于果农而言,冬季霜冻预警发布后,需立即启动果园灌水或烟雾防冻措施。您了解梅县区天气预报中不同颜色预警信号的具体行动指南吗?

六、提升预报使用效能的实用技巧

要更大化利用梅县区天气预报信息,建议采用"三维度验证法":对比中央气象台、广东省气象局和梅县区气象台三源数据;关注850hPa高空风向图预判天气系统移动;记录居住地微气候与官方预报的偏差值。智能手机用户可开启位置权限获取定点预报,农业用户则应重点分析10cm地温预报数据。特别提醒,梅县区天气预报中的"降水概率30%"实际意味着该区域30%面积会有降雨,而非时间概率。您是否建立了个人化的梅县区天气预报解读档案?

通过系统分析可见,梅县区天气预报的精准应用需要结合地理特征、历史数据和现代技术。建议居民养成每日查看三时段预报的习惯,重点留意温差变化、降水强度和特殊预警,同时积累个人观察经验与官方预报相互印证。只有深入理解梅县区特有的气候规律,才能使天气预报真正成为生活决策的有力支撑。