超长期天气预报的科学基础

现代60天天气预报系统建立在数值天气预报(NWP)模型基础上,通过超级计算机处理大气环流、海洋温度等数十万个观测数据。与短期预报不同,超长期预报更关注气候系统(如ENSO现象)的演变趋势,这使得天气预报60天查询结果具有概率性特征。气象学家采用 *** 预报技术,通过生成多个可能的情景来提高预测可靠性。值得注意的是,这种长期预报的准确率会随时间延长而递减,前30天的可信度通常高于后30天。

影响预报准确性的关键因素

当您使用天气预报60天查询服务时,应当了解四个决定性因素:是初始数据质量,全球气象观测站的覆盖密度直接影响模型输入;是季节特征,冬季大气环流比夏季更稳定,使得寒冷季节的长期预报相对准确;第三是地理区位,中纬度地区因天气系统多变,其长期预测难度高于热带区域;是突发气候事件,如火山爆发等不可预见因素会显著改变预期天气模式。这些变量共同解释了为什么不同时期查询到的60天预报可能存在差异。

主流气象机构的预报差异

比较欧洲中期天气预报中心(ECMWF)、美国国家气象局(NOAA)和中国气象局的60天预报产品时,会发现它们在分辨率、更新频率和表现形式上各具特色。ECMWF擅长全球环流模式预测,其天气预报60天查询系统提供概率分布图;NOAA侧重北美区域,提供详细的温度降水异常预报;而中国气象局开发的GRAPES全球模式在东亚地区具有更高精度。专业用户往往会交叉比对多个机构的预报结果,通过一致性分析提升决策可靠性。

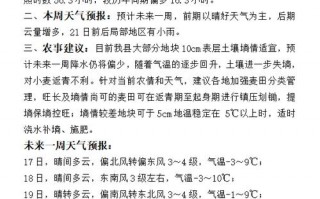

农业生产的应用实践

对于种植大户而言,天气预报60天查询已成为播种期选择、灌溉计划制定的重要工具。,冬小麦种植者通过分析未来两个月的积温(生长度日)预测,可以优化品种选择;果园管理者根据春季霜冻概率预报提前部署防冻措施。但需要特别注意,农业应用应该结合当地微气候特征进行修正,因为大范围预报可能无法反映地形引起的局部天气变异。建议农户将长期预报与物候观测等传统经验相结合使用。

普通用户的查询建议

当普通市民需要进行婚礼筹备、装修施工等长期规划时,使用天气预报60天查询服务应注意三个要点:关注趋势而非具体日期,"五月上旬偏暖概率70%"比"5月3日晴"更有参考价值;定期更新查询结果,因为每周都会有新的观测数据修正模型;要理解概率表述,当预报显示"降水偏多40%"时,意味着历史同期中有40%的年份降水量高于平均水平。这些使用技巧能帮助您更理性地解读长期气象信息。

未来技术发展方向

气象学界正在通过人工智能算法改进天气预报60天查询的精度,深度学习技术可以识别海量历史数据中的复杂模式。中科院大气所研发的" *** "气象大模型,已实现将30天预报的均方根误差降低15%。同时,量子计算有望解决目前受限于计算能力的超高分辨率建模问题。值得期待的是,随着地球观测卫星星座的完善,未来5年内亚季节性预报(30-60天)的可用性或将取得突破性进展。

天气预报60天查询作为气象科学的重要应用,既提供了宝贵的超前预警信息,也存在固有的不确定性。用户应当根据自身风险承受能力合理使用这类预报产品,对于关键决策建议结合中短期天气预报进行动态调整。随着技术进步,超长期预报正在从艺术走向科学,但理解其概率本质仍然是正确使用的关键前提。