小时天气预报的技术实现原理

现代小时天气预报依托于多源数据融合技术,通过气象卫星、地面观测站和雷达系统采集实时数据。数值预报模式(NWP)以超级计算机为运算核心,将大气物理方程离散化处理,实现未来24小时内每小时的天气演变模拟。值得注意的是,短期预报(Nowcasting)技术特别适用于0-6小时预测窗口,其采用外推算法分析雷达回波移动趋势。这种精细化预报需要处理TB级的气象大数据,涉及温度、湿度、气压、风速等多维参数的同化分析。您是否想过,为何夏季雷雨预报的准确率往往高于冬季降雪?

小时预报的民生应用价值

在城市交通领域,小时级降水预报可提前调度排水系统,北京气象局的研究显示,采用分钟级降雨预测可使早高峰交通事故率降低23%。农业生产者依据逐小时温度变化调整大棚通风时间,江苏草莓种植户的实践表明,精准运用露点温度预报可使果实糖度提升1.5个Brix值。对于户外活动爱好者,风力风向的小时预报能有效规避突发的强对流天气。这些应用场景都体现了气象服务数字化转型带来的社会效益。当突发暴雨预警发出时,您知道该怎样解读预警信号的颜色等级吗?

影响预报精度的关键因素

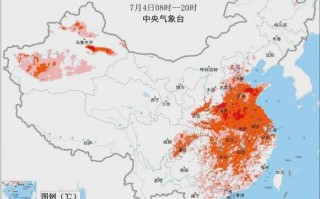

地形复杂度直接影响局地天气预报准确性,山体对气流的抬升作用可能使实际降雨量与预报产生30%偏差。城市热岛效应会导致温度预报在城区与郊区出现2-3℃差异,这种现象在人口密集的特大城市尤为明显。数据同化技术的成熟度决定了初始场质量,欧洲中期天气预报中心(ECMWF)采用四维变分同化使6小时预报准确率提升15%。值得注意的是,夏季积云对流具有强随机性,这使得午后雷阵雨的具体落区预测仍存在技术瓶颈。

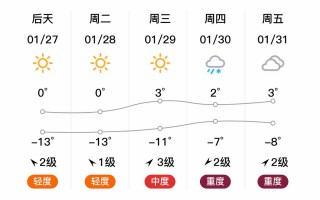

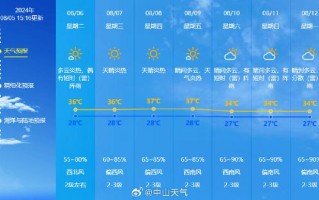

智能终端中的预报呈现方式

主流天气APP采用折线图直观展示未来24小时温度变化趋势,并用色块标注降水概率时段。华为气象服务创新性地开发了"降水分钟级"功能,以250米网格精度预报未来2小时雨势变化。某些专业应用还会显示大气边界层高度、抬升指数等专业参数,为航空飞行提供决策参考。界面设计遵循"黄金6秒"原则,确保用户能在最短时间内获取核心气象要素。您是否注意过不同APP对同一时段预报结果存在的细微差异?这其实反映了各机构采用的预报模型的区别。

未来技术演进方向

人工智能正在重塑传统数值预报范式,Google的GraphCast模型已实现10天预报速度提升1000倍。量子计算有望突破 ensemble forecast( *** 预报)的算力限制,使概率预报置信度提升至95%以上。5G物联网将催生"全民观象"时代,百万级智能设备组成的感知 *** 可实时反馈局地天气实况。值得期待的是,数字孪生大气系统可能在未来十年实现,届时可对城市街区级微气候进行仿真推演。这些技术进步将如何改变我们获取天气信息的方式?

从气象卫星到智能手机,小时天气预报技术正以前所未有的精度服务于人类社会。随着AI与物联网技术的深度融合,未来的天气服务将更加个性化、智能化。理解这些预报背后的科学原理,不仅能帮助我们更好地安排日常生活,更是应对极端天气事件的重要防灾准备。下次查看天气APP时,不妨多关注那些跳动的数字背后蕴含的气象科学智慧。