红旗渠区域气候特征解析

红旗渠地处豫晋冀三省交界处,属于典型的暖温带半湿润大陆性季风气候。这里四季分明,年平均气温约13℃,但受地形抬升影响,渠首(林州段)与渠尾(河北段)存在3-5℃的温差。春季多风沙,夏季降水集中,秋季晴朗少云,冬季干燥寒冷是其主要气候特征。由于渠道蜿蜒穿行于太行山脉,局地小气候现象显著,同一时段可能出现山区降雨而平原晴朗的"阴阳天"现象。如何准确获取这类特殊地形下的天气预报?这需要结合卫星云图与地面观测站的实时数据。

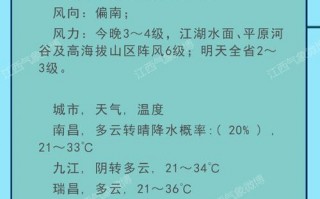

权威天气预报获取渠道

要获取精准的红旗渠天气预报,建议优先选择中国气象局官方发布的"红旗渠风景区专项预报",该服务通过8个自动气象站组成的监测 *** ,可提供未来72小时逐小时预报。河南省气象服务中心推出的"红旗渠智慧气象"微信小程序,不仅能查询温度、降水概率等常规数据,还包含紫外线指数、施工适宜度等特色指标。值得注意的是,由于渠道跨越多个行政区,查询时需明确具体区段——比如林州段的降水量通常比涉县段多20%左右。您是否知道,每年6-8月雨季来临前,当地会发布专门的"渠道排险气象预警"?

旅游更佳时节与穿衣指南

分析近十年气象资料发现,游览红旗渠的黄金时段为4月中旬至5月下旬、9月至10月中旬,此时日均气温稳定在15-25℃之间,降水概率低于30%。夏季(6-8月)虽可观赏壮观的泄洪景观,但需防范突发性暴雨引发的山路湿滑,建议备好防滑鞋和便携雨衣。冬季参观需特别注意,渠道沿线常有"黑冰"(透明薄冰)现象,12月至次年2月平均有18天更低气温低于-5℃。根据天气预报调整着装尤为关键:春秋季建议采用"洋葱式"穿衣法,夏季需备防晒衣帽,冬季必须穿戴防寒手套和抓绒面罩。

农业生产气象服务应用

作为重要的农业灌溉工程,红旗渠流域的天气预报直接影响着45万亩耕地的种植计划。当地气象部门会定期发布"墒情预报"(土壤湿度预测),帮助农户判断灌溉时机。,冬小麦返青期若预报连续5天无有效降水,渠道管理处将启动分级配水方案。特色林果种植户则特别关注"霜冻预警",4月初的倒春寒可能导致核桃、花椒等经济作物减产30%以上。现代气象卫星与物联网传感器结合后,现在能提前72小时预测干热风、冰雹等灾害性天气,为农业生产赢得宝贵应对时间。

极端天气应对策略

红旗渠沿线需重点防范三类极端天气:7-8月的短时强降水可能引发渠道溢流,需提前关注"暴雨红色预警";3-4月的8级以上大风易造成边坡落石,此时应避免靠近山体段参观;冬季的冻雨天气会使渠岸结冰,增加巡查维护难度。当收到气象灾害预警时,景区通常会启动"三级应急响应"机制:黄色预警时加强巡逻,橙色预警时限制部分区域游览,红色预警则全线封闭。游客可通过12379预警发布平台订阅实时提醒,毕竟在平均坡度达45°的渠线上,天气变化往往比平原地区来得更迅猛。

气象数据的历史变迁研究

对比1965年(红旗渠通水年)与近年气象数据可见显著变化:年降水量减少12%,但暴雨日数增加1.8天;无霜期延长16天,而冬季冻土深度减少40厘米。这些变化对渠道维护提出新挑战——更频繁的极端降雨要求加固泄洪设施,冻土消融则需处理边坡渗漏问题。气象学家发现,近年来红旗渠上空的大气边界层高度(影响降水形成的关键参数)比建设初期降低了约200米,这种微气候变化正在纳入新一代渠道改造的设计考量。或许您会好奇,这些精细的气象观测数据从何而来?这得益于沿渠布设的7套梯度观测塔和3部天气雷达的协同监测。

掌握红旗渠天气预报的规律,既是安全游览的前提,也是理解这项伟大工程生态效益的钥匙。从手机端的实时预警到渠道维护的长期气候应对,气象科技正在书写着新时代的"人工天河"故事。建议计划前往的游客养成每日查看分区段预报的习惯,而周边农户则应善用专业农业气象服务,让这条"生命之渠"继续滋养这片土地。