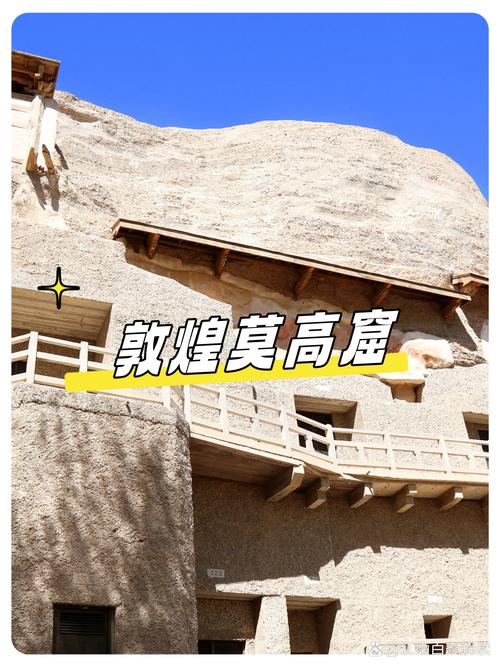

莫高窟气候特征与地理位置解析

莫高窟位于甘肃省敦煌市东南25公里的鸣沙山东麓,地处戈壁沙漠边缘带,属于典型的温带大陆性干旱气候。这种特殊的地理环境造就了其"昼夜温差大、降水稀少、风沙频繁"的三大气象特征。年平均降水量不足50毫米,但蒸发量却高达2500毫米以上,干燥程度堪称国内之最。值得注意的是,石窟壁画保护与当地相对湿度存在直接关联,当湿度超过60%时极易引发盐碱病害。春季的沙尘暴预警和夏季的极端高温是游客最需关注的两大天气风险因素,而9-10月则是参观舒适度更高的黄金时段。

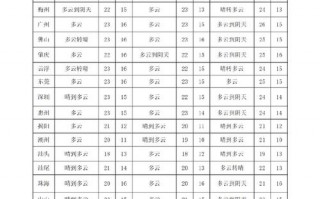

四季天气变化规律详解

莫高窟的四季划分比中原地区更为鲜明,每个季节都呈现截然不同的天气景观。春季(3-5月)日均温差可达20℃以上,午后常出现6级以上大风并伴有扬沙,此时参观需备好防风面罩。夏季(6-8月)白天气温经常突破35℃,但洞窟内部仍能保持18-22℃的恒定温度,这种天然的"空调效应"使石窟成为避暑胜地。秋季(9-11月)晴朗少雨,能见度更佳,是拍摄壁画和雅丹地貌的理想季节。冬季(12-2月)虽然气温可降至-15℃,但干燥的空气和湛蓝的天空反而造就了独特的观景体验。需要特别提醒的是,莫高窟实行淡旺季差异化管理,11月至次年4月的门票价格会有明显下调。

特殊气象现象预警机制

莫高窟景区建立了完善的气象灾害应急响应体系,当出现沙尘暴、强降水等极端天气时,会通过电子显示屏、广播系统和官方公众号三重渠道发布预警。根据文物保护要求,当PM10浓度超过500μg/m³或瞬时风速达8级时,部分露天参观区域将暂时关闭。近年来气候变暖导致冰川融水增加,夏季突发性山洪风险上升,景区在重点区域安装了实时水位监测装置。令人惊喜的是,得益于当地实施的"固沙育林"工程,沙尘天气日数已从20世纪80年代的年均36天减少至现今的15天左右,参观环境得到显著改善。

文物保护与微气候调控技术

敦煌研究院开发的窟内环境监测系统能精确记录每个洞窟的温度、湿度、二氧化碳浓度等18项参数。研究发现,游客呼吸产生的水汽会在壁画表面形成冷凝水,因此雨季参观时会严格控制单日接待量。先进的空气过滤装置可去除90%以上的沙尘颗粒,而新型玻璃屏风则在保持通风的同时阻隔了紫外线伤害。在数字展示中心,等比复制的特窟完美还原了原始洞窟的温湿度环境,这种"预防性保护"理念极大缓解了真迹的展示压力。气象数据显示,实施限流措施后,开放洞窟的年均湿度波动范围已从45-75%降至50-65%的安全区间。

游客着装与装备建议指南

基于莫高窟特殊的气候条件,建议采用"洋葱式"分层着装法:内层排汗、中层保暖、外层防风。4-10月需准备UPF50+的防晒装备,包括宽檐帽、冰袖和太阳镜,沙漠反射的紫外线强度是普通地区的3倍。11月至次年3月则要配备保暖内衣和防风抓绒衣,景区步道冬季常有薄冰,防滑登山鞋必不可少。摄影爱好者需注意,沙粒可能损坏相机传感器,建议携带专业防尘罩。景区提供寄存服务,但为应对突发的沙尘天气,随身携带轻便的防护口罩仍是明智之举。你知道吗?敦煌当地特色的扎染头巾不仅能防风沙,还是绝佳的拍照道具。

未来气候变化影响评估

中国科学院西北生态环境资源研究院的预测模型显示,未来30年莫高窟区域年均气温可能上升1.5-2℃,而降水模式将变得更加极端。这种变化可能导致岩体裂隙扩大加速,酥碱病害发生概率提升37%。为应对挑战,敦煌研究院正在测试新型无机加固材料,其耐候性能比传统材料提高5倍以上。令人欣慰的是,光伏治沙项目在窟区周边形成了40平方公里的人工绿洲,使局地小气候得到明显改善。国际文物保护专家建议,未来应建立更精细化的气象灾害预警系统,将石窟保存环境控制在温度10-25℃、相对湿度40-60%的理想范围内。

莫高窟天气预报不仅关乎旅行体验,更是文物保护的重要依据。通过了解其独特的气候特征、掌握季节变化规律、关注特殊气象预警,游客既能获得更佳参观效果,也能为守护千年文化遗产贡献力量。记住,提前查询敦煌气象局发布的72小时精细化预报,将是您丝路之旅最实用的准备工作。