一、大丰区基础气候特征解析

大丰区属于典型的北亚热带向暖温带过渡的海洋性季风气候,年平均气温14.5℃,年降水量达1050毫米左右。受黄海海域影响,这里的气候表现出明显的"冬无严寒、夏无酷暑"特征。气象观测数据显示,大丰区全年主导风向为东南风,春季多海雾天气,夏季易受台风外围影响,这些气候特点构成了大丰区天气预报的重要基础。值得注意的是,由于沿海湿地生态系统调节,大丰区的昼夜温差较内陆地区小2-3℃,这种微气候特征在 *** 精细化天气预报时需要特别关注。

二、短期天气预报技术要点

大丰区24小时天气预报准确率目前稳定在92%以上,这得益于多源气象数据的融合应用。当地气象台采用数值预报模式(WRF)与人工智能算法相结合的技术路线,通过分析高空500hPa天气图、地面自动站数据和雷达回波,能够精准预测降水概率和降水量级。以2023年汛期为例,气象部门提前72小时成功预报了6次暴雨过程,为防汛工作赢得宝贵时间。针对沿海特有的平流雾现象,预报员会重点监测近海风速、露点温度差等参数,这类专业气象指标的解读是大丰区天气预报区别于内陆城市的关键所在。

三、季节性天气变化规律

分析近十年气象资料发现,大丰区四季天气呈现鲜明特征:春季(3-5月)平均有18-22个雨日,常出现持续3-5天的连阴雨;夏季(6-8月)除了台风影响外,局地强对流天气频发,小时更大降水量曾达89.3毫米;秋季(9-11月)是一年中天气最稳定的季节,但海雾发生频率较春季增加30%;冬季(12-2月)寒潮过程年均4-5次,更低气温可达-8℃。这些规律性特征使得大丰区中长期天气预报具有可预测性,特别对农业生产的茬口安排具有重要指导价值。

四、灾害性天气预警机制

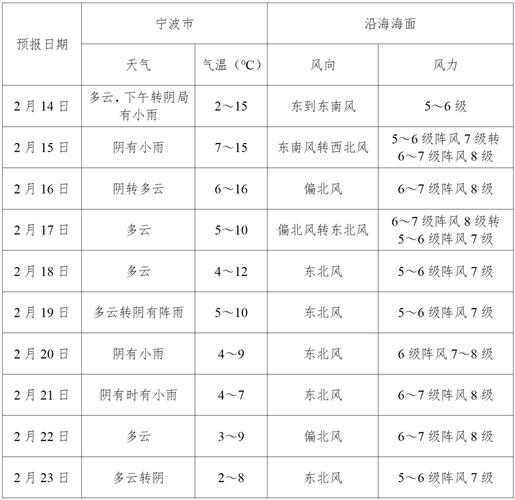

大丰区气象灾害预警信号分为台风、暴雨、大风、大雾等8类11个级别,预警发布时间从提前6小时到72小时不等。当预计24小时内沿海风力达8级以上时,气象局会启动"叫应"机制,直接向渔船码头、港口企业负责人发送预警信息。2022年建成的新一代天气雷达系统,使强对流天气的监测时间提前量提升至40分钟。对于可能出现的风暴潮(天文潮与气象潮叠加),气象部门会联合海洋监测站进行三维数值模拟,这种多部门协同的预警模式极大提升了大丰区天气预报在防灾减灾中的实际效用。

五、天气预报的民生应用场景

大丰区居民获取天气预报的主要渠道包括"大丰气象"微信公众号、应急广播系统和社区电子显示屏。特别在紫菜养殖季(每年10月至次年4月),养殖户每天都会关注潮汐预报和风力预报,这直接关系到海上作业安全。气象数据显示,正确使用天气预报可使水稻种植户减少因天气导致的损失约15%。城市管理部门则根据降水预报科学调度排涝设备,2023年夏季通过精准预报避免了3次城市内涝。这些实际案例证明,大丰区天气预报已从单纯的气象信息转变为重要的生产生活决策依据。

大丰区天气预报体系已形成短期精准预警、中期趋势预测、长期规律分析的多层次服务能力。随着相控阵雷达等新型观测设备的投入使用,未来大丰区的天气预报将更加精细化,特别是在台风路径预报、强对流天气监测等方面有望实现突破性进展。建议居民养成每日查看权威天气预报的习惯,同时关注气象部门发布的重要天气提示,共同提升应对极端天气的防范能力。