一、大连气候的基本特征与形成原因

大连位于辽东半岛南端,属于具有海洋性特征的温带季风气候。年平均气温10℃左右,最显著的特点是昼夜温差较小(年均日较差约6-8℃),这主要得益于黄海对温度的调节作用。在分析大连天气预报时,"海陆风环流"成为关键影响因素——白天海风带来湿润空气,夜间陆风则相对干燥。气象观测数据显示,大连年降水量约550-700毫米,其中70%集中在7-9月,此时段天气预报常出现"突发性强降水"预警。值得注意的是,受渤海海峡地形影响,大连市区与金州、旅顺等辖区的天气预报常存在明显差异,这是使用区域预报时需要特别注意的细节。

二、季节转换中的典型天气模式

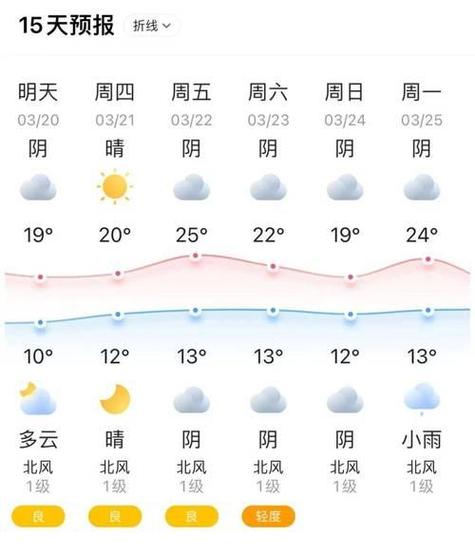

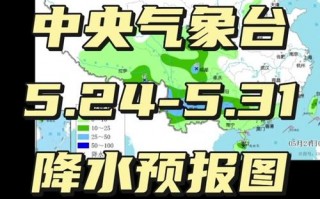

春季(3-5月)的大连天气预报更具挑战性,此时冷暖空气频繁交锋,24小时内气温波动可达10℃以上,民间俗称"春脖子短"。气象卫星云图显示,4月份海雾发生频率高达12-15天,能见度骤降常影响海上交通。夏季天气预报重点关注两个指标:一是副热带高压脊线位置决定是否出现持续高温(超过30℃的天数年均仅8-10天),二是台风路径预测,虽然直接登陆概率低,但外围云系常带来暴雨。秋季的大连天气预报最为稳定,9-10月平均风速4-5米/秒,非常适合户外活动,但11月突然南下的寒潮会令气温在48小时内下降8-10℃。

三、现代气象技术如何提升预报精度

大连气象局采用的WRF(天气研究与预报)区域数值模型,空间分辨率已达3公里,对沿海锋面系统的预报准确率比十年前提高40%。在数据采集方面,全市分布着87个自动气象站、3部多普勒雷达和1个海洋浮标站,特别是在长山群岛设置的梯度观测塔,能实时捕捉海气交换数据。2023年投入使用的风云四号B星,其红外通道可识别0.5℃的海温变化,这对改进大连近海24小时降水预报至关重要。不过受计算机算力限制,目前对突发性雷暴的预报提前量仍局限在2-3小时,这是未来技术突破的重点方向。

四、特殊天气现象的专业解读

大连天气预报中频繁出现的"平流雾"需要特别关注,当暖湿空气流经冷海面时,海雾能见度可能突然降至100米以下,这种情况在5-7月发生率更高。另一个特色现象是"冷流降雪",当强冷空气越过渤海暖水面时,旅顺西北部常出现小时降雪量超3毫米的局地暴雪。气象数据显示,此类降雪量可达同期大连市区的2-3倍。对于市民关心的空气质量预报,冬季西北风带来的"跨海输送效应"可使PM2.5浓度在3小时内上升80μg/m³,这与常规的污染积累模式完全不同。

五、天气预报的实用解读技巧

理解大连天气预报中的专业术语至关重要。当听到"偏南风6-7级阵风8级"时,要注意南部沿海实际风力会比预报值再增强1级;看到"相对湿度95%"但温度低于15℃,则大概率会出现海雾。对于降水概率的解读,30%意味着有三成观测点会下雨,而非三成可能性。建议居民同时关注"体感温度"指标,因为大连冬季的湿冷效应会使5℃的气温感觉像-1℃。智能手机APP中的"逐小时预报"功能对安排户外活动特别有用,尤其是计划跨海出行时,要重点查看风速变化曲线。

大连天气预报的独特性源于其特殊的地理位置和复杂的地形影响。通过本文的分析可见,准确理解气象术语、掌握本地气候规律、善用现代预报工具,三者结合才能更大化天气信息的实用价值。建议居民养成查看"短时临近预报"的习惯,特别是春秋季节转换期,及时调整衣物和出行计划。随着气象卫星和数值模式技术的进步,未来大连3天内的天气预报准确率有望突破90%,为这座海滨城市的生活和经济活动提供更可靠的气象保障。